شاءت الأقدار في مراسم عزاء عزرا شربلر أن ألتقي بشخص يُدعى روبين أبرجيل، أحد مؤسسي وقادة حركة الفهود السود. قدم أبرجيل، من مواليد المغرب، إلى القدس برفقة عائلته عام 1950. أقاموا في حي المصرارة، كان يقع الحيّ حينها على خط التماس. اخترقت نيران المحاربين الجدران الحجرية في المنازل الشاهقة التي تركها أثرياء المدينة الشرقية خلفهم، وهي منازل تستذكر إلى حدّ ما الرياض المغربية.

والمعزّون يتوافدون ويذهبون بينما يسترسل أبرجيل، ذاك الرجل المثقّف والمتكلّم، في مدح أزورا الذي كان من أكثر الناس سخاء. وُلد الابن البكر لعائلة شربلر في ديار بكر الواقعة شرقي تركيا وعاش هناك حتى اضطرت عائلته إلى المغادرة جرّأء أعمال الشغب التي اندلعت في العالم العربي عام 1948. كان يبلغ عزرا حينها 13 عامًا. فور وصولهم إلى القدس تمّ إرساله ليشارك في إعالة أسرته. بدأ يعمل كجلّى في مطعم حسكي السوري. عام 1954، عندما افتتح رحاميم بن يوسف “رحمو” قرب نقطة تفريغ تضمّ سائقي الشاحنات، استعان بخدمات عازوا الشاب لإعداد الطعلم. بدأ كلّ من السائقين والعتّالين يومهم بالحمّص الذي أعدّه هناك.

يا عمال السوق– اتّحدوا

في سوق محانيه يهودا، الذي بدأ بعد عام 48 يضجّ بمهاجرين من الدول الإسلامية، بالكاد وُجدت أماكن للجلوس. لم ينظر المشترون إلى السوق كوُجهه ترفيهية، كما أنّ الطعام الذي كان يُباع هناك فهو معدّ في الغالب للعاملين في السوق ولأصحاب البسطات. “طبخ الناس في منازلهم، قصدوا السوق وتجولوا بين الأكشاك حاملين قدر الطعام”، يقول أبرجيل. امتلك والده دكّانًا في مصرارة، إلا أنّه هو وأخيه وجدوا في السوق لقمة العيش وشعور الانتماء. “لم يكن الأمر كما في الأحياء الاشكنازية، فكلّما لمحونا حسبوا أنّنا قد جئنا لنفتعل المشاكل”، كان يتكلّم بحرقة عند ذكر اليهود القادمين من الدول الإسلامية وكيف أنهم يجدون صعوبة في التعاطف مع الأولاد الفلسطينيين.

كما وتحدّث عن الطهاة الذين وضعوا الطعام في الأكشاك وواصلوا طريقهم، كي لا يزعجوا البائعين أثناء عملهم. “كان يتناول كلّ واحد منهم الطعام الذي اعتاد عليه في بيته، دون غش أو افتراء. ومن قام بإعداد الطعام لم يشكّ للحظة أنّه سيحصل على أمواله في المقابل. إن لم يكن اليوم ففي الغد. إن لم يكن خلال الأسبوع فبعد أسبوعين. وفي حالة قد نسي يقوم صاحب الدين بتذكيره.

ما هي إلا بضع سنوات أخرى حتى تتلاشى الشكوك في الفم، وينسجم المغربي مع الكردي والفارسي مع السوري، مطابخ المهاجرين مع المطبخ السفرادي الذي كان سائدًا لأكثر من قرن داخل الجدار. والسور الواقع بين أسواق القدس الغربية والشرقية سينهال لتختلط تأثيرات الأخيرة بالواقع الجديد وتنسجم فيما بينها.

عندما انطلق عازورا في رحلته المستقلة، تجول أيضًا مع الطناجر بين الأكشاك والحانات إلى أن قام بافتتاح مطعمه الأول في حيّ ماميلا. يقول أبرجيل: “استطاع عازورا أن ينجز ما لم ينجزه أربعة أشخاص”، ففي السادسة والنصف صباحًا كان يبدأ بتوزيع الطعام الذي أعدّه. طعام بيتيّ متوفّر وذو قيمة بالنسبة للعامل”.

يتوق أبرجيل لنكهات طعام عازورا؛ يتوق لكبّة “حمو” التي يبيعها الأخوان دوجا، كان لديهم كشك في سوق بغداد: كبّة صفراء، كبيرة ومسطّحة، سمّيت “أقراصًا” نظرًا لشكلها. من نبرة صوت أبرجيل يمكننا أن نلمس سعادته حين وصف طراوة اللحوم الغنية بالدهون، كيفية ملامستها الفجوات بين الأسنان، لحظة إخماد نار الجوع بعد ساعات من العمل الشاقّ.

“لم تكن الحياة سهلة بل في غاية الصعوبة، والكون لا يمكن تحمّله”، يقول أبرجيل، فجاءت المقامرة والمشروبات الروحية لتشكّل لنا أنيسًا. كما استرسل في وصف الأوراق وأحجار النرد التي ملأت النوادي، نوادي القمار المنتشرة في أزقّة السوق، والكحول في الحانات الليلية، أماكن الشرب حيث تجمّع فيها العمّال، الطهاة، عمال النظافة والعتّالون في محانيه يهودا، في طريق عودتهم إلى المنزل لتناول مشروب مع وجبة خفيفة وهم يستمعون لنينو وموريس بيتون يعزفون ويغنون لعبد الوهّاب. عسى أن يغسل الكحول مصاعب النهار، والأموال التي أنفقت على لعب القمار، ولعلّ الموسيقى تحرّك العضلات وتستحضر فينا الحنين للوطن. ومن رحم هذه الحانات وُلد مطبخ يقدّم أفضل الأطباق في البلدة بأكملها.

“فبعض الحانات تمتّعت بطابع بسيط وحانات أخرى كانت أكثر رقيّ”، أبناء عازورا هم من أخبروني بذلك، أداروا في حينها مطعمين في السوق العراقي على اسم والدهم. يتعالى البخّار من السوفريتو، من حساء الذيل وشوربة الكبّة التي تُطهى على الغاز المتنقّل، وكأنّه يمدّ خطًا بين السوق في السابق وبين السوق اليوم: سوق يختلق الأصالة، والمفردات مثل “أصلي” و “بلدي” باتت تعمل ساعات إضافية بين أكشاك الملابس والمقاهي.

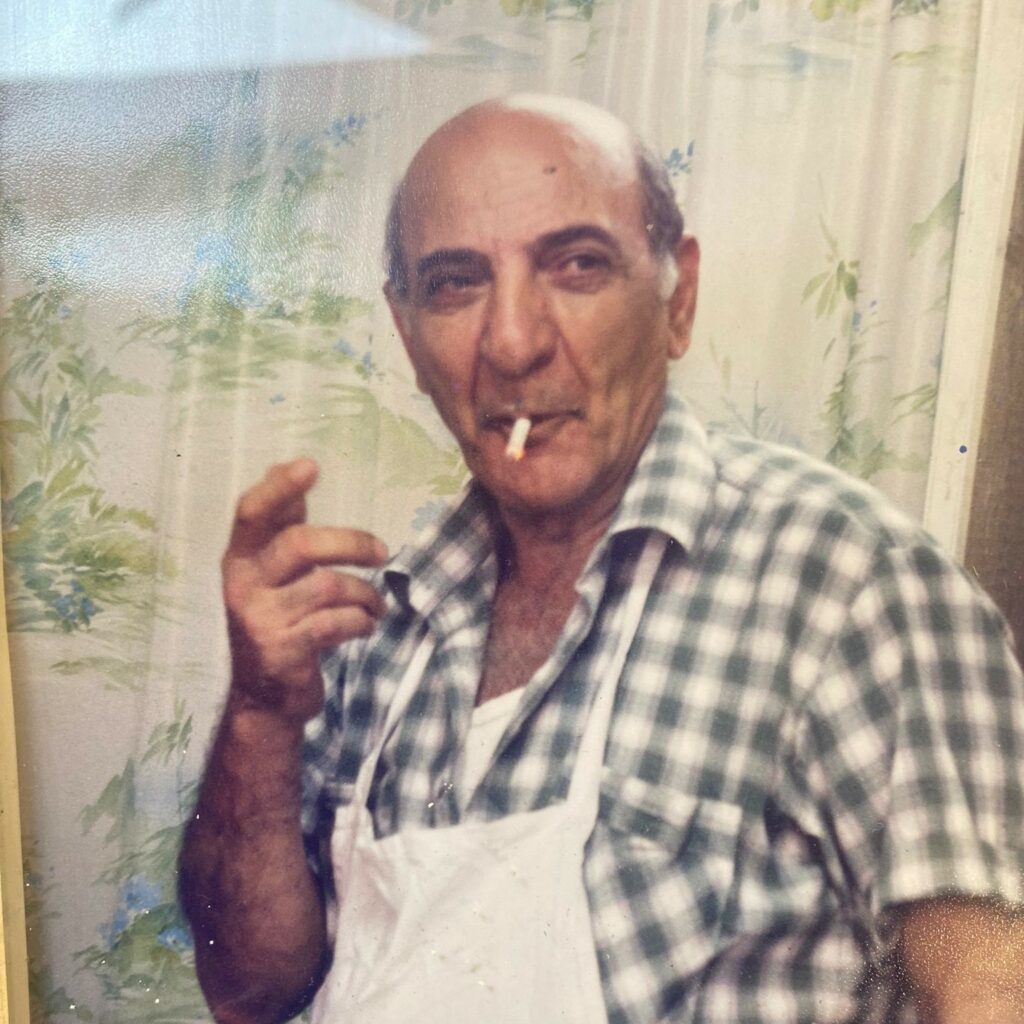

يذكرون والدهم حين كان ينهي عمله عند الساعة الرابعة تقريبًا ويذهب بعدها للعب الأوراق وتناول المشروب. لم يعتد الجلوس في أيّ مكان، ولم يتناول المشروب مع أيّ شخص. هكذا يميّزون بعضهم في أرجاء السوق، فهناك شاربوا البراندي، شاربوا العرق وأولئك الذين يشربون إكسترا فاين. وكان والدهم، بينما يدخّن السجائر واحدة تلو الأخرى، يشرب الويسكي.

“المسرح الأكثر لذّة في العالم”

“حين كان عليّ الاختيار ما بين الحانات والجريمة، اخترت الحانات”، يقول بيني ليفي، “بيني في الساحة”(פיני בחצר)، واحد من كبار الأسماء في المطبخ القدسي، ذاك المطبخ الذي بُلور بين أزقّة محانيه يهودا؛ “إذ لم تكن الجامعة حينها واحدة من الإمكانيات”. ولد في نحلأوت قبل حرب التحرير بثلاثة أشهر، المتوسّط بين سبعة أطفال من عائلة لحّامين قد أتوا إلى القدس من اليمن في نهاية القرن التاسع عشر، وترعرع بين طناجر والدته الأورفالية. حين كان يبلغ خمس سنوات انتقلت عائلته للعيش في شارع أجريبس الذي أطلّ على المباني والبسطات: فقد كان السوق بمثابة ساحة يلعب فيها.

لا يزال يتذكّر نكهة الكباب في الخبزة التي باعها الياهو جلان، ذاك الرجل الذي كان يشرب بشكل مفرط، كما أنّه لا ينسى الجفاف خلال موسم الصيف إذ كلّهم عطشى في القدس. وحتّى العمال والمشترون الذين اصطفوا أمام عربة عازورا آخر، كان يبيع المشروبات، عصير التمر الهندي، روزاتا: من طلب عصير الليمون ولم يحصل عليه؟

“بسبب العطش الذي استحوذ الناس هناك تحوّلت عربته إلى بسطة”، يبتسم بيني لأنه تجول لسنوات مع مفاتيح كّل الملاحم في السوق. كان يقصدهم في الصباح، يقوم بتقسيم اللحوم، وعند ساعات الظهيرة بعد الانتهاء من عمله، يذهب ويجلس في إحدى الحانات محضرًا معه بضع شرائح من اللحمة ليضعها على شواية الفحم، تلك القطعة التي لا بدّ أن تكون موجودة في كلّ زاوية تُعنى بتقديم المشروبات في السوق.

“اعتاد صاحب البيت تارة بعد تارة أن يعلن أنّه في اليوم التالي سيقدّم حساء رأس أو أرجل الخراف، ولكن أهل السوق هم من يحضرون المقبّلات بأنفسهم،” يقول بيني بصوته الخافت الذي يتلو على مسامعنا ذكريات من القدس بسرد جميل. ومن صميم ذكرياته يهلهل مطعم شعبي كبير واحد، في بدايته تعاون كلّ من تجّار السمك الذين أحضروا السردين أو الباربوني، اللحامين الذين اعتنىوا باللحوم، الأشخاص الذين تكفّلوا بإحضار البذور أو الترمس وبائعي المخلّلات، الذين أحضروا معهم ماكريل ملفوفة بورقة جرائد، إذ أشعلوا السمكة الملفوفة ووضعوها على الرصيف. وهكذا إلى أن تختفي الورقة المشتعلة لنحصل على السمكة بنكهتها المدخّنة على طريقة الإيبونية.

وكان هناك بائع الصبر الذي يهلّ علينا في الموسم مع الحمّص الأخضر ويقوم بتحميصه في أحد المخابز. “حاملة ملان”، إتمام الحمل حتّى نهايته، عبارة استعملها كي يفهم الجميع أنّ براميله ممتلئة. كان يشرب كأسه بالخارج دون الاختلاط بالآخرين. كانت أفران المخابز في السوق أيضًا مفتوحة لاحتضان صينية اللحمة التي أعدّها أصحاب المسالخ. صينية من الأجزاء الداخلية، الكثير من البصل المقلي، الخضروات والأعشاب، تؤكل في الحانات مع خبز الطابون: أو ما يسمّى لفّة في القدس.

“أطيب ما فيه كان دهن عجلة لم تولد بعد”، يستحضر بيني تفاصيل عالم يندثر، عالم استحوذته أخلاق الفقراء التي تنصّ على أكل كلّ قطعة من الذبيحة وليس فقط الأجزاء المختارة كما يفعلون اليوم. خبز محمّص؟ هل من أطباق نباتية؟ أودّ معرفة الإجابة. “هل أنت جدّية؟ إن لم يتناول أحدهم اللحمة حسبوه مريضًا”.

يصرّح بيني أنّه كان هذا ألذّ مسرح في العالم: فيأتي باردوجو السفرادي مرتديًا بدلة من ثلاث قطع وساعة مع سلسلة ولكن دون أسنان، يمضغ قطعة من اللحم بين أحناكه؛ وكانت الشابة التي تعمل في تنتيف ريش الدجاج، فارسية الأصل، تذهب إلى حانة ما في كل مرّة رغبت فيها مشروبًا وتمسك بخدها حتى يلحظ الجميع كيف تؤلمها أسنانها. ومع أنّ أحدًا لم يصدقها فكانوا يسكبون لها الكثير من العرق تقديرًا لجرأتها ومجهودها.

وكان ذلك بسبب المخلّلات التي وضعها صاحب العين الزجاجية في كأسه في كلّ مرّة ارتاد بها المراحيض، كي يحرص أن لا يقترب أحد من كأسه. هكذا تبدو الحياة حين تستحوذها المشروبات الكحولية. إيّاك وأن تثير شكوك الناس وعليك تجنّب النقاشات السياسية، والتي كانت جزءًا من مشهد الحانات قبل أن يكون السوق محطّة توقف إلزامية في كل حملة انتخابية.

“لم يفهم أحد ما يقوله الآخرون ولكن بفضل المشروب لم تكن هناك أيّة مشاكل”، يقول ضاحكًا. “الكحول صامت طالما هو موجود داخل الزجاجة. بعد أن يصل للرأس، لا يمكن توقّع الضجيج الذي قد يصدر والعواقب التي قد تنجم. كان يكفي أن يرفع أحدهم كأسه فوق الشاربين لتندلع حرب عالمية ثالثة. كانوا يتشاجرون، يمدّون الأيدي قليلا ويهدأون”. ثمّ يضيف وكأنّه يحاول تنهّد الأفكار، “قد كان هذا هو عالمهم وفيه شعر الجميع وكأنهم من الأبطال. الإيرانيون، السوريون، العراقيون، الأكراد والمغاربة. تختلف الديباجة خارج سوق محانيه يهودا”.

لم تكن النساء التي تتحلّى بالأخلاق والقيم جزءًا من هذا العالم. نادراً ما كانت الزوجات تقصد الحانات لتعكير صفوة الشرب لدى أزواجهن. فليفعلوا ما يحلو لهم؛ طالما أنّهم يعيلون عائلتهم في آخر النهار.

بالكاد يمكن استحضار مشاهد بين الأزواج، في النوادي أساسًا، عندما تأتي النساء لسحب الزوج إلى المنزل قبل أن يبذّر كلّ راتبه على لعب النرد أو البطاقات “كان هناك رجال يموتون من الجوع ولا يتحرّكون من على الطاولة”، يعلّق بيني ضاحكًا. “كان الطعام يصل إليهم”.

الحنين إلى البيت ما وراء الجدار

تجوّل الأخوان دوجا بين النوادي مع قدر ملفوف بعدّة بطانيات، يقدّمان كبّة “حمو” على قطعة من الورق مع الفجل والفلفل الحار، قبل أن يقوم إيال شاني بتحويل هذه العادة إلى لغة تصميمية. “كم من الأموال أنفقت في هذه النوادي”، يقول موريس بيتون، من كبار الموسيقيين وخبيري اللحوم في السوق.

تعرّفت عليه في ربيع الأعمال التفجيريّة عام 2001. امتلك موريس حانة في شارع هاجز 13، في غرفة كانت يومًأ ملك عائلة بناي. قام بشيّ شرائح اللحم والسمك التي أحضرها له أهل السوق على شواية فحم صغيرة، وبدرجة الشواء التي يفضّلها الجميع، كما وأضاف بعض الخضار المشوية وسلطة الخضار الطازجة التي تم تحضيرها بشكل فوريّ. كلّ واحد وطبق السلطة الخاص به، دون أن يسأل. موريس، الذي كان غنائه وحده يضاهي الموهبة التي يمتلكها، عرفهم جميعًا عن ظهر قلب.

حتّى هو لم يكن قادرًا على تحمّل الروح الجديدة التي كانت تهب في السوق حينها، التغييرات التي طرأت في عصر إيلي مزراحي رحمه الله، جيل ثالث من بائعي المخللات في السوق، والذي كان شاهدًا على تحوّل محانيه يهودا إلى مركز ترفيهي.

عام 2006 انتقل موريس إلى شارع رئيسي وافتتح مع ابنه مطعمًا بجوار ملحمة تسيكفا الجروزيني. شواية كبيرة، كراسي وطاولات تتسّع للزبائن، وكان موريس، الذي لم يلتزم يومًا مع لحّام واحد، يخرج كلّ صباح للبحث عن لحمته، يمرّ من السوق، يلقي نظراته ويتفحّص كلّ اللحوم عن بعد.

هناك، في ليالي الخميس أو عندما شعر بالرغبة، كان يعزف ويغني، برفقة نينو أو بدونه. مع جماهير أو لوحده، هو وعازورا الذي يجلس مستمعًا، السيجارة بيده وكأس الويسكي أمامه. لوهلة لم يكن من الصعب أن نلحظ الطفل الذي كان عليه والذي ظلّ في شرق تركيا. أمّا الآن فهو يطبخ في مكان صغير فتحه ابنه بالقرب من المجمّع الروسي في القدس، والمحامون هم جمهوره الأساسي.

في المرّات القليلة التي سمعته فيها يغني، أردت أن يتوقّف الزمان كي لا تنتهي الموسيقى التي تنبثق من حنجرته. أردت ألا تتوقف أصابعه عن ملامسة أوتار الماندولين، أو أوتار العود الذي كان يعزفه شقيقه الأصغر نينو، واحد من أعظم عازفي العود الذين كانوا يتردّدون إلى هنا.

فهم ترعرعوا في منزل حيث كان الأصدقاء يجتمعون في نهاية كل يوم، ليستمعوا إلى أبيهم وهو يعزف ويغنّي. والدهم الذي اشتهر بعمله كخياط في المغرب، لم يكسب رزقه من الموسيقى يومًا؛ كان يحضر ليغني في أفراح أولئك الذين لم يكن بمقدورهم تحمّل تكاليف استئجار موسيقيين.

لم يعلّم أولاده نوتة واحدة حتى. في كل مرة بدأت فيها حفلة، كان يرسلهم إلى غرفتهم، وكانوا يستمعون إليه ويتعلّمون منه. “لو كان والدي حيّا يرزق لكان نصف السوق ملكًا له”، قال موريس. “جئنا إلى القدس عام 56 وعندها أدرك الجميع كم هو خياط بارع”. إلّا أنّ السيد بيتون توفي عن عمر يناهز 52 عامًا، قبل أن يعرف حتّى أنّ أبناءه أصبحوا موسيقيين، وكيف أنّ الموسيقى التي رفض الاستسلام لها قد استحوذت عالم كلّ من أبنائه.

كان موريس 14 عامًا ونينو 12 عامًا عندما بدأوا الغناء في الحانات. كانت البداية في حانات تابعة لأخيهم الكبير لالو وبعدها انتقلوا للعمل في حانات أخرى. لم يتركوها حتى عندما شدّتهم الموسيقى إلى أرقى الفرق، وإلى أفخم القاعات.

وإذ هبّت الثورة عام 67. أخبرنا أبرجيل أنّه وبعد سنوات من إخبارهم بأن عدوهم يقيم في القدس الشرقية، نشبت حرب الأيام الستة وسقطت بعدها الأسوار، فاكتشف مغتربو الدول الإسلامية روائح، أطعمة وموسيقى تذكرهم بالوطن الذي أراد بعضهم العودة إليه.

تمّ افتتاح نواد بشراكة عربية يهودية في القدس. عزف موريس ونينو هناك مع موسيقيين من جنين، بيت لحم، رام الّله ونابلس. وفجأة لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى مقهى مريح في سوق هاتكفا، أينما يعزف المهاجرون، من بينهم بعض أعظم الموسيقيين في العالم العربي. والآن كلّهم يتردّدون إلى هذه الأماكن للعزف فيها.

يقول أبرجيل إن هذه العلاقات قد أقلقت السلطات، فبدأوا في نشر شائعات بأنّهم كانوا يتاجرون بالفتيات اليهوديات ويسلّموهن للعرب. أغلقت الحانات وخلّفت وراءها ذكريات امتزجت بها الموسيقى مع الإحباط والخسارة.

قارئ الأفكار والنوايا

لربّما كانت الصدفة، وربما كان إلهام استمدوه أناس محانيه يهودا من سكان البلدة القديمة، أولئك الذين كانوا يتناولون في الصباح خبزًا مع الأجزاء الداخلية للخروف ولحم العجل الذي تمّ طهيه طيلة الليل. مهما يكن، فالحقيقة هي أنه فقط بعد عام 67 ولدت في أزقّة السوق وجبة “معوراف يروشالمي” أو المشكّل المقدسيّ. الطبق الذي ظهر حين افتتح كلّ من حاييم بيرو وجدعون أميغا مطعمًا يقدّم اللحوم بات مصدر فخر للمدينة.

تردّد أحدهم إلى المطعم وسأل ما الذي يمكن أكله، فوضع بيرو كبد دجاج مع قلوب، طحال، كلى عجل، القليل من الطماطم، وقليل من الملح والفلفل. من ثمّ أصبحوا جميعهم في أجريبس يملأون أرغفة الخبز بتشكيلة من أجزاء الدجاج الداخلية لا غير.

وبعد أن وصل همبرغر ويمفي المدينة، أصبحوا يقومون بشيّ الأجزاء الداخلية على صاجات كهربائية. مع مرور الوقت قلّت تشكيلة اللحوم وازدادت كميّة التوابل بشكل مبالغ، ومعها عدد المطالبين بتتويج أوّل من أعدّ “المعوراف اليروشالمي”. أمّا المعارك التي أشعلها الصحفيون فباتت مهمَلة بفضل رواة القصص الذين يجذبون مجموعات من المارّة في السوق. لا شيء يضاهي وجبة المشكّل الذي تمّ تحضسره في مطعم بيرو وأميجا، وبالطبع صينية اللحوم، وجبة فاخرة تليق بتلك الفترة التي كانوا يعدّون الطعام في محانيه يهودا للأشخاص الذين يعملون فيه، مع الشعور بأنّ من في الخارج لن يفهم نمط الحياة فيه. تنعكس المحاولات الأساسية لأهالي السوق في إطعام بعضعم البعض، فمن يأتي من الخارج قد لا يفهم ما يجري هنا. فكما قال بيني، قد جاؤوا جميعًا من عالم الطعام، عملوا جميعًا بكدّ، وكان شرفًا لهم أن يعدّوا أفضل ما بوسعهم.

منذ فترة طويلة تمّ استبدال العمال بالسياح والمستمتعين بالعطل، كما منعت وزارة الصحة الشوايات الصغيرة التي استعملها الجميع حينما أرادوا وكيفما شأوا، وما عاد من الممكن حرق الأسماك الملفوفة بأوراق الجرائد في منتصف الرصيف. تمّ تجديد السوق، إذ لم يعد هناك من يجلس على الأرض لتنتيف الدجاج أو تنظيف البازلاء بعد الآن؛ لكن النكهات التي ولدت في هذا السوق بين سنوات الخمسين ونهاية التسعينات تركت بصمة في إسرائيل وحول العالم. نكهات لا تزال موجودة في مطبخ مجموعة محانيه يهودا وفي مطبخ أيال شاني؛ هي هناك منذ أن قام عزرا بالطبخ لنبلاء العالم. كما أنّها موجودة في مطبخ رافي كوهن، وفي “ابن عزرا” أيضا، المطعم التركيّ الذي أقامه إليران شربلر في تل أبيب، طباخ مجتهد وشابّ من أبناء عازورا.